El olor a cloaca o caño nos recuerda partes de una ciudad que preferiríamos ignorar. Es incongruente con algo tan pintoresco como el Salto del Tequendama. Sin embargo, el olor es inconfundible cuando las cascadas se derraman desde el frondoso bosque andino. Esta caída de agua de 132 metros de altura es emblemática del altiplano de Bogotá. Los indígenas muiscas creían que su dios Bochica abrió esta cascada para drenar el altiplano que hoy es la Sabana de Bogotá, después de que una gran inundación pusiera en peligro a sus antepasados. En la actualidad, las aguas del Tequendama se enrutan hacia una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), construida para filtrar la fétida contaminación que viaja 32 kilómetros río abajo desde Bogotá.

La Ptar está cerca de un afloramiento rocoso que lleva en pie millones de años, mucho antes de que algún ser humano pusiera ojos sobre esta cascada o incluso de que esta existiera. Las rocas del afloramiento han visto cómo el altiplano de Bogotá (o altiplano cundiboyacense, como lo llamamos en Colombia) ha pasado de ser un bosque perfumado a un pantano maloliente. Ellas han estado en el fondo de un enorme lago, tan profundo que podría cubrir con sus aguas la mayoría de los edificios de Bogotá.

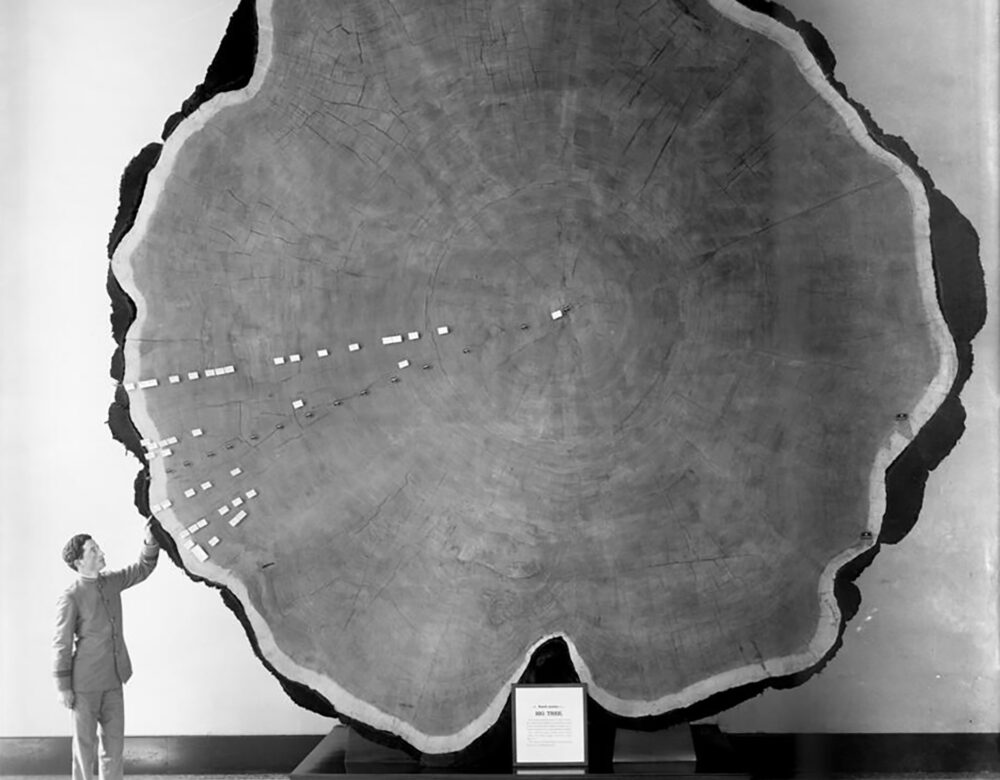

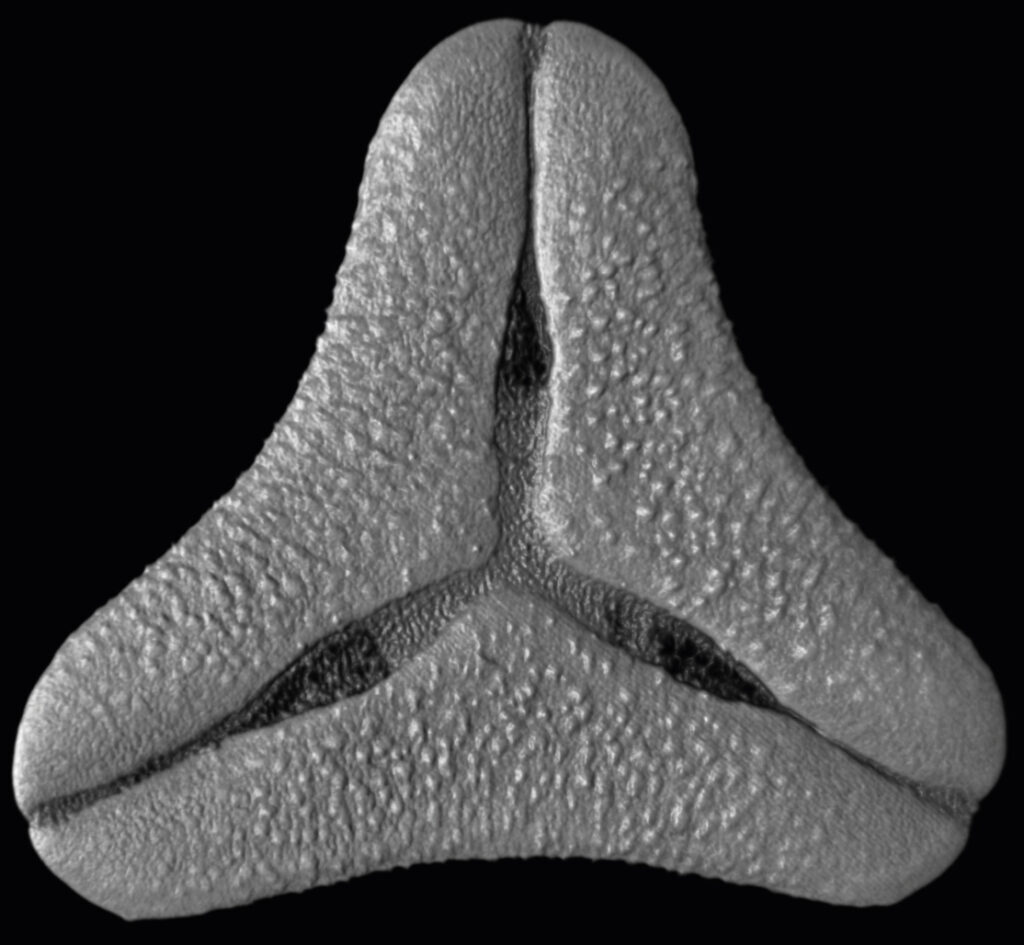

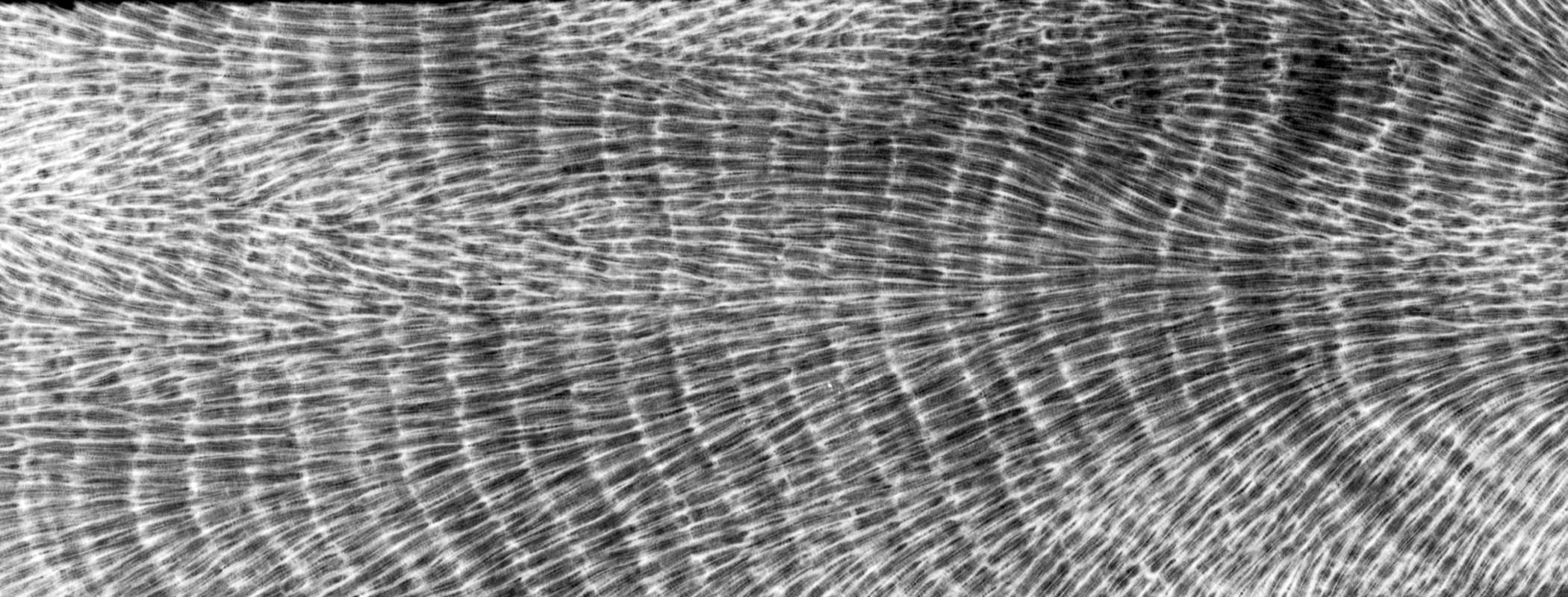

Lo sabemos porque estas rocas no solo son testigos de los cambios medioambientales de la región, sino que los registran. Los climatólogos las denominan archivos o registros climáticos, es decir, elementos naturales duraderos cuyas características físicas y químicas están determinadas por su entorno. Otros archivos climáticos comunes son los corales, los núcleos o testigos de hielo, los sedimentos de lagos y los anillos de los árboles. Las mediciones geoquímicas, físicas, geológicas y biológicas obtenidas a partir de estos archivos se denominan proxies o indicadores paleoclimáticos en este contexto. Los científicos pueden leer los proxies asícomo los detectives leen la escena de un crimen, recogiendo pistas que ayudan a descifrar los cambios en los entornos y las comunidades vegetales del pasado intangible.

La relativa ubicuidad de archivos o registros sedimentarios como el afloramiento del Salto del Tequendama puede hacer pensar que el acceso a la historia de hace miles o millones de años está al alcance de científicos en todo el mundo, pero no es así.

La literatura y artículos científicos guían el viaje a estos territorios pasados. Sin embargo, la mayor parte de este discurso procede de Europa, Estados Unidos y otras regiones de latitudes medias-altas, no de las tropicales como Colombia. Del mismo modo, las universidades que albergan la mayoría de las muestras de estos archivos están situadas en climas más fríos, lugares en donde es difícil imaginar cómo se veían o cómo olían esos bosques tropicales que alguna vez existieron allí. Pero esta imaginación basada en la experiencia es importante. Nos ayuda a entender cómo cambiaron los ecosistemas antes de la llegada de los humanos y a comprender qué tan resilientes han sido a lo largo de millones de años.

Las desigualdades sociales han hecho que conozcamos más de algunas regiones del mundo que de otras. El pasado geológico del Salto del Tequendama, por ejemplo, es menos conocido fuera de Colombia que otros archivos climáticos. Algunas desigualdades en la climatología, como las barreras lingüísticas y la producción desbalanceada de conocimiento geográfico, dificultan nuestra comprensión del clima en las regiones tropicales y el hemisferio sur. Para los climatólogos de los trópicos, estas brechas exacerban problemas que limitan el avance de la ciencia del clima: estándares precarios de datos entre regiones y disciplinas, falta de acceso a datos abiertos reproducibles e incluso falta de colaboración e intercambio de datos entre disciplinas. Y eso es solo una parte de la historia; algunos archivos encarnan en sí mismos injusticias climáticas. Consideremos los anillos de los árboles.